お口の健康が全身の健康に影響

お口の健康は全身の健康にも影響することがわかってきた。

歯を保っている人は、認知症のほか要介護の状態になるリスクが低い。

“口腔(こうくう)の健康”は口だけにとどまりません。

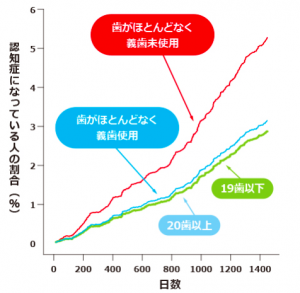

口の健康が全身の健康に影響していることが、近年わかってきました。高齢期になっても歯が多く残っている人や、歯が少なくても義歯などを入れている人は、認知症の発症や要介護状態になる危険性が低いということが発表されました。

歯を失い、入れ歯を使用していない人は、歯が20本以上残っている人や歯がほとんどなくても入れ歯により噛み合わせが回復している人と比較して、認知症の発症リスクが最大1.9倍になるという報告があります。

この理由として考えられる仮説が、しっかりと噛むことができないと、記憶や空間認知能力など脳の機能が低下する可能性があるということです。

認知症についてはまだ解明されていないことも多いため、噛むことですべてを解決できるわけではありませんが、そのリスクを下げるひとつの可能性が示されたのです。

歯数・義歯使用と認知症発症との関係

歯を失い、義歯を使用していない場合、認知症発症リスクが最大1.9倍に

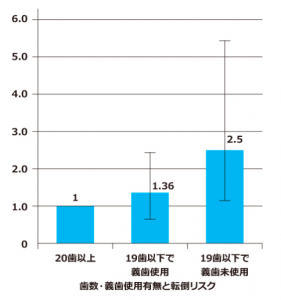

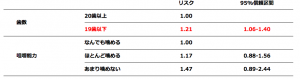

そして、歯が19本以下で入れ歯を使用していない人は、20本以上保有している人と比較して、転倒するリスクが2.5倍に高まるという研究結果のほか、保有する歯が19本以下の人は、20本以上の人と比較して1.2倍要介護状態になりやすいという結果も発表されています。

つまり要介護状態になる危険性も歯が多い人ほど少ないことがいえます。

これらの結果から、しっかりと若い時からお口の健康管理を行うことが、高齢期の健康の向上にもつながるということが考えられます。

20歳以上の者を1とした場合のリスク 歯数・義歯使用有無と転倒との関係

歯を喪失し、義歯未使用の場合、転倒のリスクが2.5倍に

歯数、咀嚼能力と要介護認定との関係

歯が19歯以下では20歯以上と比較し要介護になりやすい

65歳以上の健常者を対象として、歯と義歯の状況を質問紙調査し、その後4年間、要介護認定の状況を追跡(n=4,425人)した。

20~30代から気を付けたい生活習慣病。その原因のひとつが歯周病

むし歯とともに歯科の二大疾患と呼ばれる歯周病。

その歯周病がお口に止まらず、全身に影響を与え、さまざまな病気や問題の原因のひとつとなっていることがわかってきました。

ここでは若い頃から気をつけたい糖尿病、肥満、近年注目されている早産と低体重児出産、重篤な病気である心筋梗塞、脳梗塞と歯周病の関係についてご紹介します。

歯周病とからだの病気

歯周病は、歯を失う最大の要因。歯の喪失は、全身の健康を脅かしかねません。

さらに、歯周病そのものも多くの病気に関わっていることがわかってきています。

狭心症・心筋梗塞

心臓の筋肉に栄養を送る冠動脈が狭くなったり、詰まることで発症する心臓病。動脈硬化が進行しておこる。

心内膜炎

心臓の弁に歯周病菌が感染しておこることがある、心臓弁膜症などの病気を持つ人は要注意。

糖尿病

血糖値が高い状態が続くことで発症。悪化するとさまざまな合併症をもたらずことも。歯周病もその1つ。

胎児の低体重・早産

妊娠中は、つわりもありお口のケアをおろそかにしがち。歯周病が妊娠・出産に影響するというデータも。

動脈硬化

高血圧や脂質異常により血管が厚く硬くなった状態。虚血性の心臓病や脳卒中の原因となる。

バージャー病

手足の指先が青紫色になり、強い痛みをおこす。ひどくなると壊死することも。喫煙者に多い。

認知症

何らかの原因で脳が萎縮するアルツハイマー型認知症と、脳卒中の後遺症としておこる脳血管性認知症がある。

がん

歯周病菌による炎症が続くことで細胞に異常をきたし、発がんにつながるという説もある。

肺炎

歯周病菌が気管に入ると肺炎をおこすことも。寝たきりの人など飲み込む力が低下している場合は要注意。

肥満

さまざまな生活習慣病をひきおこす肥満。内臓脂肪型肥満がメタボの原因となることで特に問題視される。

骨粗しょう症

骨密度が低くなり、骨がもろくなる病気。高齢者が寝たきりとなる大きな原因のひとつ。女性に多い。